培养单位代码及名称:604新能源与环境学院

专业学位类别代码及名称:0857资源与环境

01培养目标

面向经济社会发展和行业创新发展需求,以提升职业能力为导向,以实践能力和创业能力培养为重点,以产学结合为途径,培养资源与环境领域具有坚实的基础理论和宽广的专业知识,了解国内外资源与环境专业类别的发展与动向,熟悉该领域基本技能与研究方法,掌握坚实的基础理论和宽广的专业知识,具有较强的解决实际问题的能力,能够承担专业技术或管理工作,具有良好的职业素养的高层次应用型专门人才。

02基本要求

1、拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创业精神、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,身心健康。

2、掌握资源与环境领域的基础理论和专业知识,具有较强的实际工作能力和一定的创新能力。熟悉行业领域的相关规范,能运用先进的科学技术和现代技术手段解决资源与环境领域实际问题,具有良好国际视野的专业素质。

3、了解资源与环境领域的国内外现状与发展趋势,掌握解决相关问题的现代化技术方法和手段。

4、掌握一门外语和能熟练应用计算机。

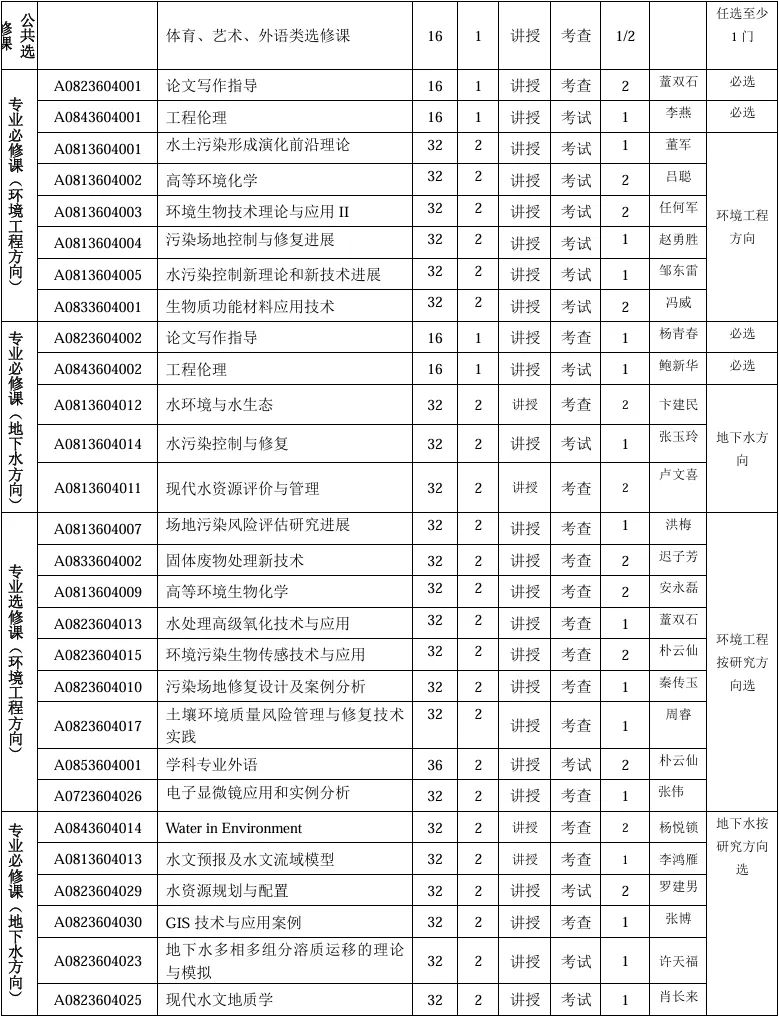

03研究方向

1、环境工程方向

包括:污染场地控制与修复、水处理技术及资源化、固体废弃物处理与资源化、环境生物技术、环境材料与装备。

2、地下水科学与工程方向

包括:地热能开发与利用、天然气水合物开发、二氧化碳和能源存储、油页岩开发与利用、地下水资源寻找、评价与管理、地下水开发利用的环境生态效应、地下水土污染的控制与修复、现代水资源评价与管理、水环境与水生态、水土环境模拟控制与修复、水文预报及水文流域模型。

04学制和最长学习年限

学制为3年,最长学习年限为6年。

05培养方式

资源与环境专业学位研究生的培养采用课程学习、专业实践和学位论文相结合的方式。学位论文应坚持实际应用导向。

专业学位研究生的培养实行双导师制,以校内导师指导为主。校内导师由学院本学科硕士生导师担任,负责指导个人培养计划的制定、学位论文撰写等工作。聘任来自企业具有丰富工程实践经验的专家作为校外导师参与实践过程、项目研究、课程与论文等多个环节的专业学位研究生培养全过程指导工作。

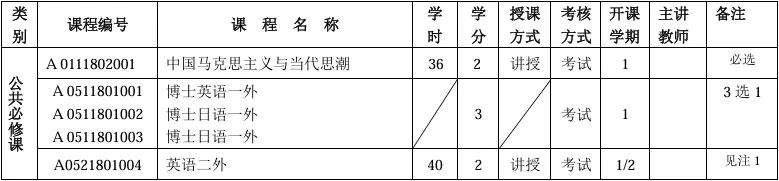

06课程设置及学分要求

专业学位博士研究生课程学习期间至少应取得16学分,其中必修环节4学分,必修课不少于12学分。

07培养环节

1、个人课程学习计划

博士研究生入学后应在导师指导下制定个人课程学习计划,经导师签字确认后报所在培养单位备案。在执行计划过程中需要调整的,应征得导师同意后修改并报所在培养单位备案。在课程学习计划符合本学科培养方案相关要求的前提下,根据需要可以选修所涉其他学科或专业学位类别的课程,相应课程学习计划经指导教师同意后向所在培养单位备案执行。

为提高研究生身体素质,保证科研工作的顺利进行,鼓励博士生每周至少进行三次体育锻炼,每次运动时间半小时以上。

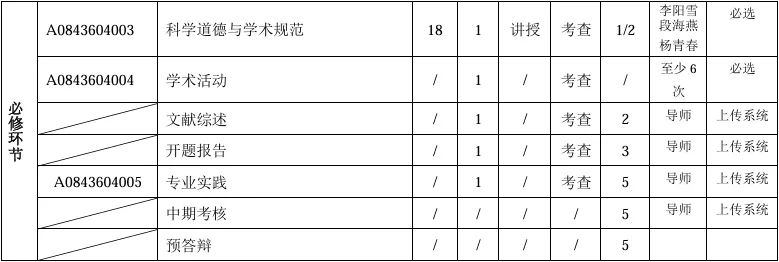

2、科学道德与学术规范(1学分)

科学道德和学术规范是科学研究工作应遵循的基本伦理和规范,是保证学术正常交流、提高学术水平、实现学术积累和创新的根本保障。科学研究只有建立在严格的道德标准之上,在一个和谐的环境中才能健康发展。要求博士研究生入学后,参加3次科学道德与学术规范相关讲座和课程,完成学习笔记,经授课教师批阅后给出成绩,合格者获得1学分。

3、学术活动(1学分)

博士研究生在学期间应参加至少6个以上本学科或相关学科公开举行的学术报告或学术讲座,并形成总结报告,完成后上传至吉林大学研究生教育管理信息系统审核,审核通过获得1学分。在学期间至少应参加一次所在学科领域的全国或国际学术会议,或在吉林大学博士生学术论坛上做一场学术报告。

学术活动结束后及时填写“博士生参加学术活动记录”,经导师审核后签字,在申请答辩前交学院研究生工作办公室,进行学术活动环节认定。

4、专业实践(1学分)

专业实践为培养计划中必修环节。通常在完成全部课程学习后进行,也可以采用课程学习与工程实践交替进行的方式。实践内容和具体要求根据本专业特点由各导师具体确定。内容要求必须是面向资源与环境领域的实际工作,可以是科学研究、专业调研、专业实习、专业实验等。通过实践活动培养其创新素质和综合素质,培养学生理论联系实际和解决实际问题的能力,专业实践时间累计应不少于6个月。

研究生进入实践阶段前,填写“专业实践计划表”,专业实践期间应做好专业实践活动的记录工作。专业实践活动结束后,研究生应撰写“专业实践总结报告”,报告内容应包含工程实践活动情况、主要成果及收获等。专业实践报告经指导小组批阅后核定成绩。

5、文献综述(1学分)

专业文献阅读及报告是博士研究生了解学科前沿、掌握学科发展动态的有效手段,是培养博士研究生独立获取知识能力的重要环节。要求博士研究生入学后的第一学年,需要阅读大量的国内外文献,文献阅读量应在100篇以上,其中与学位论文密切相关文献不少60篇,至少1/2以上应为国外文献,综述全文应不少于5000字,完成后上传至吉林大学研究生教育管理信息系统,审核通过获得1学分。

6、开题报告(1学分)

为了规范研究生的学位论文撰写,确保学位论文的质量,实行开题报告制度,开题报告会原则上应在入学第三学期内完成,具体要求按照各培养单位《研究生学位论文开题报告制度实施办法》文件执行,经评审通过的开题报告,上传至吉林大学研究生教育管理信息系统,审核通过后获得1学分。

7、中期考核

为了督促研究生按时、高质量地完成学位论文,实行中期考核制度,原则上应在入学第五学期内完成,具体要求按照各培养单位《研究生学位论文中期检查制度实施办法》文件执行,经考核小组考核合格后,考核报告上传至吉林大学研究生教育管理信息系统,提交纸质版《研究生学位论文中期检查考核表》。如考核结果为不合格,则研究生应申请重新进行中期检查,考核通过后方可参加学位论文答辩。

8、预答辩

专业博士研究生学位论文预答辩时间安排在学位论文工作基本完成后,专家通讯评审前,一般距正式答辩时间不少于3个月,每位博士研究生必须进行预答辩,预答辩结果为不合格者不能进行学位论文通讯评审。预答辩有关要求应参照《吉林大学研究生学位论文预答辩管理办法》执行。

08学位论文答辩

学位论文答辩申请及答辩要求按学校有关规定执行。

09学位授予标准

专业博士学位申请者按照《吉林大学资源与环境专业学位工程博士学位申请者创新成果基本要求》文件要求,取得的创新成果通过创新性水平认定后,获得申请博士学位论文答辩资格。

学位授予标准按照《吉林大学学位授予工作实施细则》有关规定执行。凡通过博士学位课程考试和论文答辩,成绩合格,并在本门学科上掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识、具有独立从事科学研究工作的能力、在科学研究或专门技术上做出创造性成果的博士生可授予博士学位。

10学历颁发标准

在学校规定的最长学习年限内,参加学校教育教学计划规定的课程和各种教学环节的考核,考核成绩合格,毕业(学位)论文答辩通过,达到毕业要求,准予毕业,发给毕业证书。符合学位授予条件者,颁发学位证书。

课 程 设 置 表

注:

1、《英语二外》为第一外国语非英语的博士研究生必修。

来源|吉林大学新能源与环境学院

声明|本文所提供的信息仅供参考之用,图文若涉及侵权请后台留言告知我们处理。